これまで、財団設立30周年の企画の一つとして、「あなたのまちの人明かり」と題し、

全国の様々な訪問看護ステーションをご紹介して参りました。

ルポを通して日本全国、地域に根差した訪問看護師のさまざまな活動が見えてきましたが、それは平時に限ったことではありません。

今回は少し視点を変え、被災地で頑張っている訪問看護師の皆さんを紹介したいと思います。

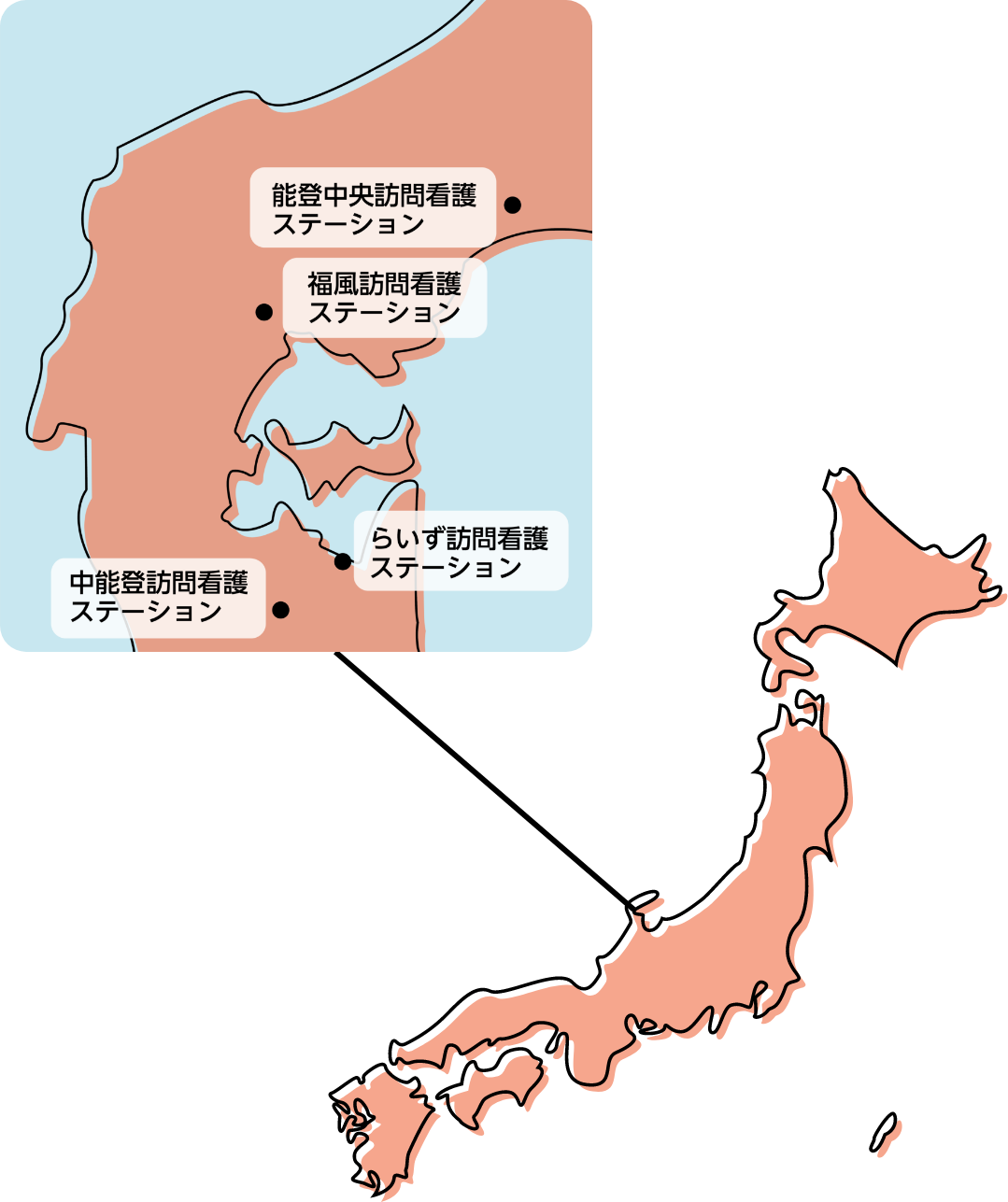

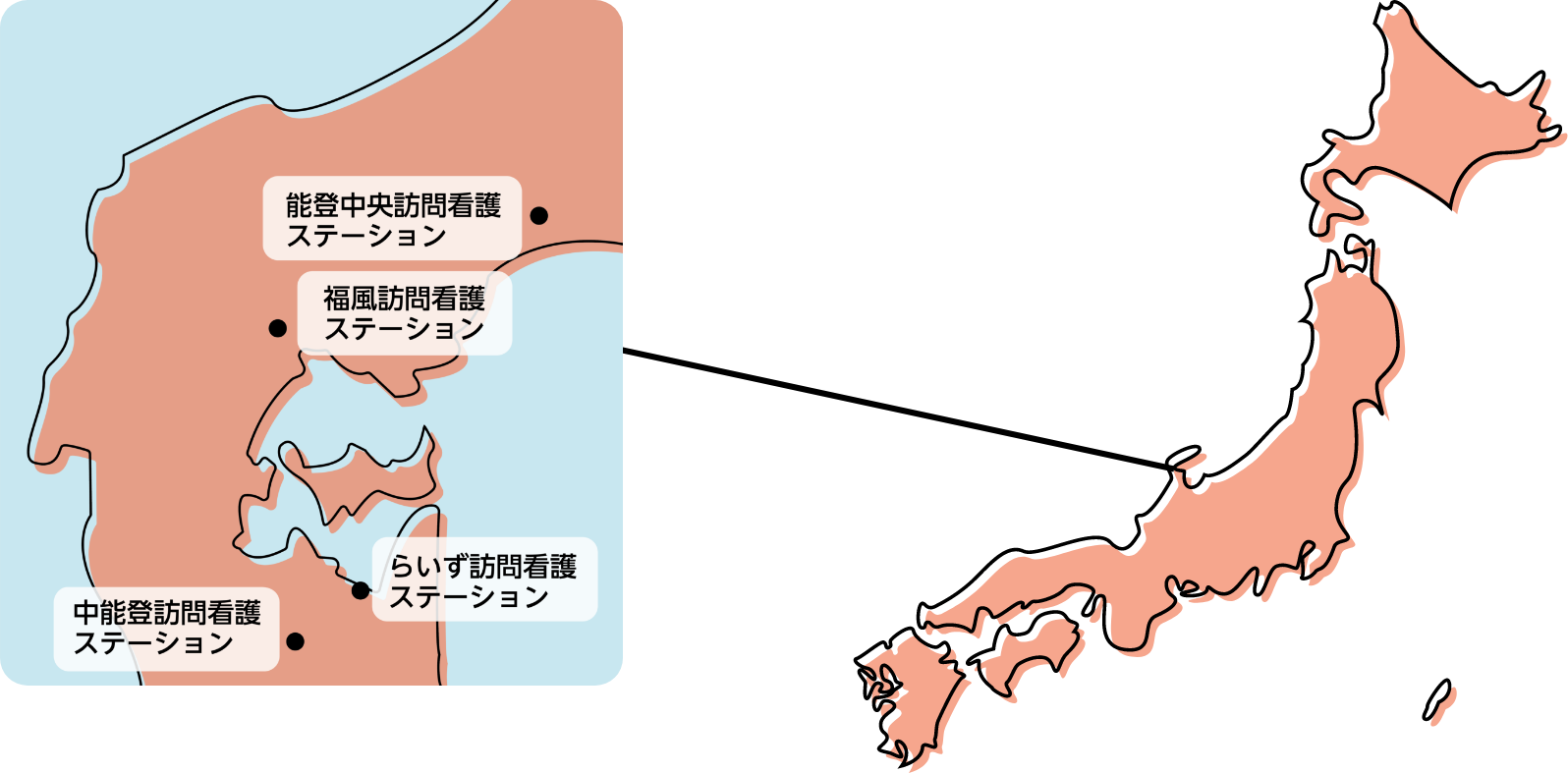

今回取材した地域は、石川県能登地方です。2024年元日に発生した能登半島地震からはや1年が経過しました。

しかし、復興には程遠い状況が続いています。

このような中、報道だけでは見えてこない、懸命に地域の人々を護る訪問看護師の姿がありました。

お話を伺った皆さんのご紹介

一般社団法人石川県医療在宅ケア事業団

中能登訪問看護ステーション

管理者 中村志帆さん

一般社団法人石川県医療在宅ケア事業団

能登中央訪問看護ステーション

管理者 佐々木明美さん

株式会社れん

らいず訪問看護ステーション

統括責任者 宮本満寛さん

管理者 岡浦真心子さん

合同会社スマイルケア

福風訪問看護ステーション

管理者 菅原ユミ子さん

石川県医療在宅ケア事業団

事務局長 小門堅一さん

訪問看護管理部長 山越亜由美さん

1. 地震発生時とその後の活動

除夜の鐘が鳴り響き、いつもと変わらない新年を迎えたはずでした。

初詣に出かけたり、集まった親戚との新年会の準備をしたり・・・。

新しい年を迎えたお祝いの空気があふれていたその時、未曽有の事態が起こりました。

あの日、皆さんはどんな状況で、どのような行動をされたのでしょうか?

中村さん「自宅に居ましたが、その日のうちに事業所に向かいました。

事業所の建物は液状化現象のせいか少し浮き上がっている状態になっていて、部屋は色んな物が散乱している状況でした。」

佐々木さん「当番で事務所にいました。訪問予定があったので準備をしていたら地震がおきました。

自宅には母が居るので急いで帰り、その後、津波が来るとのことで高台に避難しました。」

宮本さん「地震の時は、神社にお参りに行っている最中でした。

津波が来るという情報がありましたが高台には避難できず、総合病院に避難して、そこで一晩過ごしました。」

菅原さん「レセプトをしようと事務所にいました。母は在宅酸素をしているのですぐに自宅に戻りました。

でも停電しているので在宅酸素も作動せず、救急車を呼んでも来ないので、車に母を乗せて病院に搬送しました。」

様々な状況下での出来事でしたが、特にご家族と離れているときに被災するのは想像するだけで不安で、胸が締め付けられます。

停電で電話が繋がらない状態が続き、利用者全員の安否確認には1週間以上かかった事業所もあったそうです。

そんな中、中能登訪問看護ステーションでは、震災前にLineやMCS(メディカルケアステーション:医療介護現場で利用されているコミュニケーションツール)で職員の安否確認の練習をしていたことから、比較的スムーズに連絡がついたそうです。

「スタッフ全員が生きとるんやって分かったのは、何よりの精神的安定でした。」

としみじみ語る中村さんの表情が印象的でした。

皆さん自身も被災されている中での訪問が始まったと思いますが、

どのように活動されていたのでしょうか

中能登訪問看護ステーション 中村さん

中村さん「2日から訪問を始め、スタッフ自身の疲労と緊張感から判断力低下のリスクを考えて、常時2人体制で訪問し、まずは重症者への訪問をしました。

ALSの利用者が福祉避難所へ避難しているとわかりそこにも訪問しました。

避難された方々の不安な様子を目の当たりにして、利用者に限らず看護相談を始めました。

行政の方も精神的に追い込まれとる表情なので『一緒に支えあおうね』と声かけをしながら回っていました。

訪問看護師が避難所を回ることの意義を痛感して、行政の方と相談して避難所を定期巡回する契約をして活動しました。」

佐々木さん「道路の亀裂などがひどく、1月末までは2人体制で訪問しました。重症度の高い方を優先的に訪問しました。」

福風訪問看護ステーション 菅原さん

宮本さん「うちの事業所は災害派遣精神医療チームの窓口となり、病院や役場、避難所と情報共有しながら動きました。

物資を持って利用者さん宅だけではなく、避難所や施設にも行きました。

他には、給付金や被害認定調査、仮設住宅の申し込みが煩雑なので、書類作成支援にも重きを置きました。」

菅原さん「事業所は半壊状態となり、道が悪いので車が2台パンクしました。

利用者さんは低栄養や停電でエアマットが使えないので褥瘡になってしまう人が多かったです。

それに生活意欲が低下したり、デイサービスに行けない状況が続いたのでADLが低下する人もいました。

12月まで歩いていた人が寝たきりになってしまう人もいました。」

避難所で健康相談の必要性を判断され、定期的に避難所を巡回できるように行政と交渉した行動力は、まさに訪問看護師ならではだと思いました。

自事業所の利用者さんだけではなく、常に地域を看護っているからこそ課題を見つけ、解決のために行政等につなげていく様子は、地域に存在する多職種をつなぐハブという役割を訪問看護師が担う存在なのだと思いました。

また、褥瘡の発生やADLの低下などの実態は、生活環境の変化が及ぼす身体症状への影響の大きさが浮き彫りとなり、災害時の看護として大きな課題であると改めて感じました。

皆さん、口々に「訳が分からないうちに1か月が過ぎて、ほとんど記憶がない」と語られ、無我夢中で活動されていたのが伝わりました。

訪問看護師の皆さんも同じく被災者であり、家には家族がいます。

当日やその後の活動から、皆さんの使命感も痛いほど伝わってきました。

ライフラインが止まっている状況での訪問で、普段の訪問看護とはまた違う場面があったと思いますが、記憶に残るエピソードを伺いました。

能登中央訪問看護ステーション 佐々木さん

佐々木さん「地震後初めての訪問は腹膜透析の方でした。

停電で充電器を使っても対応できず手動でやるしかない状況でした。

高齢者なので取扱業者の説明にもなかなか理解が難しくて。

医師や業者さんから連絡があり、10分で行ける距離を1時間半かけて訪問しました。」

中村さん「利用者さん達に『避難所にも来てくれたんだ!中村さんに自分がここにいることを知ってくれとると思うだけで安心した!』と言われたのが忘れられません。」

菅原さん「デイサービスも中止になって入浴する機会がなかったので、自衛隊にお願いして利用者さんを入れさせてもらい、お風呂介助をしましたが、とっても喜ばれました。

浴槽まで階段があり、結構深かったので無理かなと思いましたが、利用者さんも頑張って入浴しました。

その時の表情が忘れられません。」

宮原さん「うちは精神疾患特化型のステーションですが、利用者さんは、水も出ない、ご飯も足りない、物資も取りに行けない、風呂に入れないという状況の中で、何か月もよく耐えた、すごい強いし頑張った!というのが印象深いです。」

震災前から、地域で地道に活動されてきた皆さんは、地域に住む人々の暮らしと健康を守るために懸命に活動されていました。不安が大きい中での訪問看護師が支えとなったのは、日頃からのつながりであったからこそだと思いました。